Wie entsteht eine Steißbeinfistel?

Warum entsteht eine Steißbeinfistel?

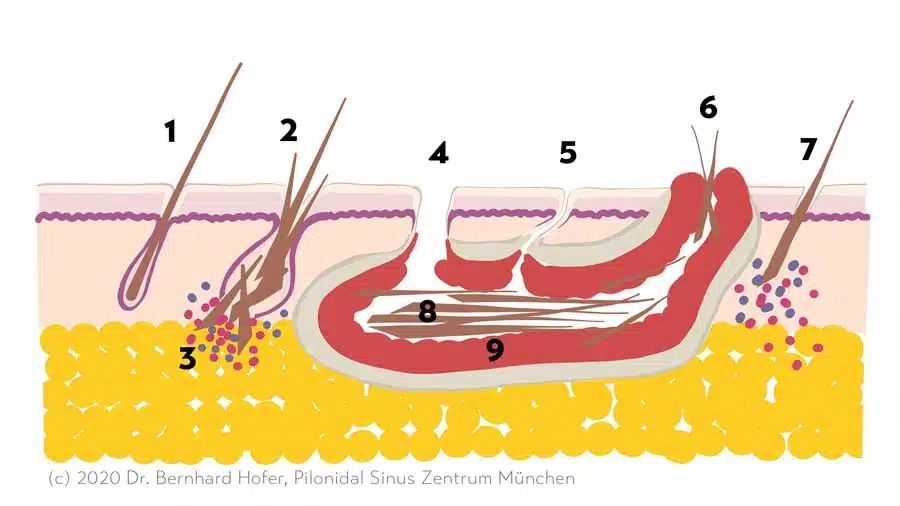

Die meisten Menschen werden dieser Diagnose wohl erst begegnen, wenn sie selbst oder ein Angehöriger betroffen ist. Eine unscheinbare kleine Öffnung in der Pofalte (der Pit) ist häufig das erste Anzeichen. Über dieses Loch gelangten Haare in die Unterhaut (Subkutis). Steißbeinfistel: Manchmal sind mehrere dieser Öffnungen zu beobachten, die alle in dieselbe Fistelhöhle führen und somit die Steißbeinfistel erkennbar machen.

Haare bestehen aus Keratin. Der Körper ist zwar in der Lage, Keratin zu produzieren, jedoch nicht in der Lage, es abzubauen. Dies führt dazu, dass Haare als Fremdkörper im Körper behandelt werden. Experten sind sich einig, dass eingewachsene Haare die Ursache für Steißbeinfisteln sind.

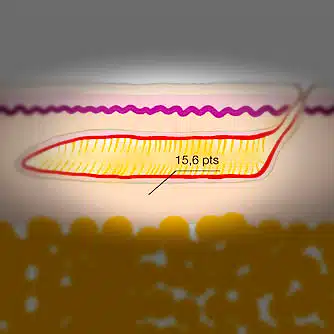

Es bildet sich eine Hülle aus Narbengewebe, welche die Fistelkapsel bildet. Diese Kapsel verhindert eine Ausbreitung des chronisch entzündlichen Prozesses. Fachleute sprechen von einem Fremdkörpergranulom.

Kann eine Steißbeinfistel gefährlich werden? Keine Sorge, eine Fistel am Steißbein ist nie die Ursache für Fisteln am Darm, an Knochen oder am Rückenmark. Auch angeborene Fehlbildungen während der embryonalen Entwicklung sind nicht die Ursache für Steißbeinfisteln.

Akne inversa und Analfisteln können aufgrund ihres Erscheinungsbildes mit Steißbeinfisteln verwechselt werden. Rauchen ist oft die Ursache für Akne inversa, während eine Entzündung einer Proktodealdrüse die Ursache für Analfisteln ist.

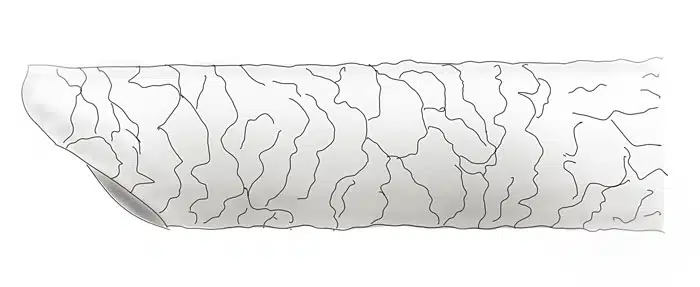

Schemazeichnung: Entstehung Steißbeinfistel

Der "Pit" - Ursache des Sinus pilonidalis

Lord bezeichnete die bei jeder Steißbeinfistel in der Mitte der Gesäßfalte zu findende Öffnungen bzw. Eintrittspforten als Pit. Sie werden auch Porus (lat. Durchgang, Tor) oder Primärfistel genannt. Sie verstecken sich gerne in der Tiefe der Falte. Am Vorhandensein von Pits erkennt man verläßlich die Steißbeinfistel.

Manche Patienten haben nur einzelne, andere eine Vielzahl dieser perlschnurartig aufgereihten Öffnungen. Die Entfernung der Pits ist die entscheidende Maßnahme zur Heilung der Steißbeinfistel.

Die Größe dieser Pits reicht von kaum sichtbaren, schwarzen Punkten bis zu einigen Millimeter großen Löchern. Manchmal stecken abgebrochene, lose Haare darin, aus manchen läßt sich wie bei einem Mitesser (Komedo) ein weißliches, pastöses Sekret ausdrücken.

Die Pits sind mit Haut ausgekleidet und können sich daher von selbst nicht mehr schließen. Sie werden zur Eintrittspforte von Bakterien und damit zur Ursache wiederkehrender Entzündung. Ardelt fand heraus, daß primär anaerobe und gramnegative Bakterien, bei Rezidiv zunehmend aerobe und grampositive Bakterien eine Rolle spielen.

So ist der ... Pilonidalsinus ungeachtet unterschiedlicher Ansichten ... ein infiziertes Fremdkörpergranulom.

Er räumte mit Vorstellungen einer embryonalen Entwicklungsstörung auf: Patey, D. (1970). The Principles of Treatment of Sacrococcygeal Pilonidal Sinus. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 63(9), 939-940.

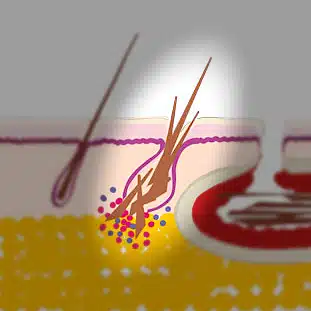

BASCOM: Pits entstehen aus Haarwurzeln

“Im Gegensatz zu den gängigen Vorstellungen beruht die Entstehung der meisten Pilonidal- (fisteln) offenbar nicht auf (eingespießten) Haarschäften. Stattdessen scheinen die Haarfollikel die Quelle zu sein.” (Bascom 1980)

Im Mikroskop sah Bascom eine schrittweise Entwicklung von einer normalen Haarwurzel (Follikel) zum Pit. Er beschrieb Pits vom Frühstadium bis zum fortgeschrittenen Porus nebeneinander beim gleichen Patienten. Häufig waren alle Haare in einer Fistel gleich lang und wiesen ein terminales Ende auf. Abgebrochene Haare sowie Keratin- und Hautschuppen füllten die Haarwurzel aus.

Weiterhin konnten Sogkräfte beim Hinsetzen und Aufstehen gemessen werden (“the pit sucks”).

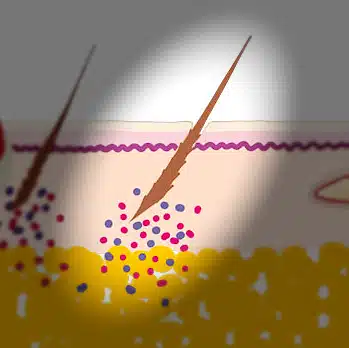

KARYDAKIS: Pits entstehen durch Einspießen von losen Haaren

Pfeilspitzen und Widerhaken

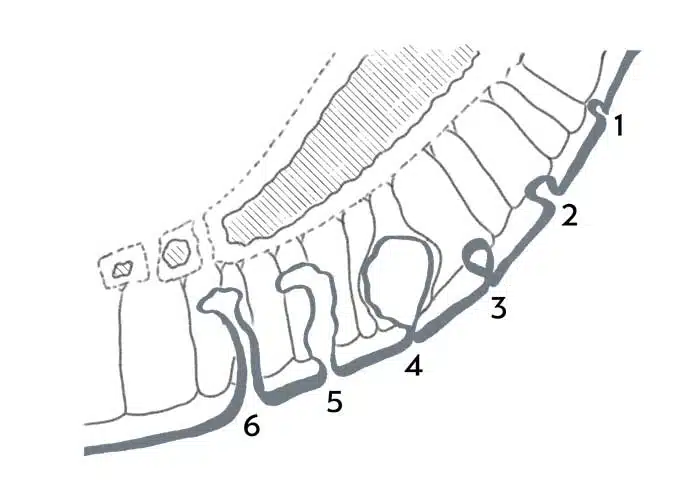

Für Karydakis war die Sache klar. Die Pits entstehen nach seiner Überzeugung durch Einspießen von abgebrochenen Haaren. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen von Dahl (1992) stützen die Theorie, dass sich gespaltene Haarfragmente mit nadelartigen, scharfen Enden in die intakte Haut bohren.

Die Schuppen aus Keratin wirken wie Widerhaken. Mit der ehemals der Wurzel zugewandten Seite voraus arbeitet sich das Haar immer tiefer in die Haut.

Page konnte 1969 experimentell beweisen, daß ein Haar beim Sitzen mit dem wurzelnahen Ende voran schon nach 30 min mehrere Zentimeter in eine minimale Öffnung eindringen kann. Die Struktur der Haarschuppen bedingt eine schraubenartige Verankerung. Demzufolge kann sich ein einmal eingespießtes Haar nicht mehr von selbst lösen.

Mit dem Mikroskop und einem Forensiker auf Spurensuche

Neuere Untersuchungen von Doll und Bosche scheinen zumindest 20 – 30 % der Patienten diese Theorie zu stützen. Vor allem Haare aus dem Nackenbereich fanden sich häufig in der Fistel. Demnach wären häufige Friseurbesuche und Haarschnitte mit kurz rasierten Nackenhaaren ein Risikofaktor für eine Steißbeinfistel.

Wir finden vielleicht bei 10-20 % unserer Patienten lose Haare vom Nacken oder Rücken im Inneren des Fistelschlauchs. Bei jeder Vorstellung liegen lose Haare unterschiedlicher Länge in der Gesäßfalte. Auch ungewöhnliche Quellen der eingedrungenen Haare haben wir schon gesehen, so über 10 cm lange Locken (von der Freundin) bei einem jungen Mann mit Bürstenhaarschnitt und grau-schwarze kurze Haare (vom Schlittenhund) bei einer blonden Frau mit Langhaarfrisur.

Haarwachstum im Fistel-Tunnel?

In Einzelfällen findet man in einem aufgeschnittenen Fistelschlauch ein geordnetes, bürstenartiges Bild eines Rasens von zarten, kurzen Haaren.

Diese Form habe ich in der medizinischen Literatur nicht beschrieben gefunden und habe auch selbst keine Erklärung für diese Erscheinungsform.

Risikofaktoren für die Steißbeinfistel

Bezogen auf unsere eigenen Patienten haben wir den Eindruck, dass das Klischee vom stark behaarten, übergewichtigen und viel schwitzenden Steißbeinfistel Patienten mit der Realität nicht viel zu tun hat. In den meisten Fällen sehen wir eine durchschnittliche Behaarungsdichte.

Wir wollen daher einmal in medizinischen Publikationen recherchieren, welche Umstände tatsächlich das Risiko für eine Steißbeinfistel erhöhen.

1992 postulierte Karydakis, dass eine weiche und aufgeweichte Haut anfälliger für das Einspießen von Haaren sei. Er sah 3 Kategorien potentieller Risikofaktoren:

- H – (Haar)-Faktoren

- H1 Anzahl der losen Haare, die sich in der Pofalte sammeln

- H2 Die mehr oder weniger ausgeprägte Schärfe der Haarwurzelspitze

- H3 Art der Haare (hart oder seidig)

- H4 Form des Haares (glattes, nicht gelocktes Haar ist der Typ, der zum Einspiessen neigt)

- H5 Schuppenbildung der Haare – stärker ausgeprägt im Alter von 10-22 Jahren

- F (Force) Faktoren

- F1 Tiefe

- F2 Enge der Gesäßfalte

- F3Reibung bei Bewegungen zwischen den Seiten der Pofalte

- V (Vulnerabilitäts) Faktoren

- V1 Weichheit

- V2 Mazeration

- V3 Erosion

- V4 Schäfte

- V5 Große Poren

- V6 Wunden

- V7 Narben

Wahrscheinliche Risikofaktoren

(Starke) Behaarung

Viele Haare = hohes Risiko? Vor der Pubertät gibt es keine Steißbeinfistel. Viele der von einer Steißbeinfistel betroffenen Patienten sollen eine überdurchschnittlich dichte und kräftige Behaarung aufweisen. In einer norwegischen Studie war hingegen die Zahl der Patienten mit geringer Behaarung größer.

Möglicherweise hängt der Prozentsatz stark behaarter Patienten mehr davon ab, auf welchem Breitengrad die Studie durchgeführt wird. Demzufolge würde eine Untersuchung aus dem Norden Europas weniger intensive Behaarung unter den Patienten mit Steißbeinfistel finden als eine Studie aus dem Mittelmeerraum. Auch die Zuverlässigkeit der Einordnung scheint mir fraglich, gibt doch kaum eine Studie die Methodik an, mit der die Dichte der Behaarung gemessen wurde.

Dunkle und kräftige Haare werden nicht zuletzt auch einfach mehr wahrgenommen als eine zahlenmäßig gleich starke, bei geringerem Pigmentgehalt und Durchmesser der Haare aber weniger auffällige Behaarung.

Männliches Geschlecht

Männer sind von Steißbeinfisteln 2 – 3 mal so häufig betroffen wie Frauen. Deshalb wird die Diagnose bei Frauen oft spät gestellt. Wir haben nicht wenige Patientinnen, die trotz zarter, kaum sichtbarer Haare eine Steißbeinfistel bekommen haben. In der Nachbehandlung muss man besonders aufpassen, dass diese nachwachsenden Haare nicht die Heilung stören.

Familienanamnese

Angehörige von Steißbeinfistel Patienten scheinen ein etwas höheres Risiko zu haben (Yildiz). Nicht selten haben mehrere Geschwister eine Steißbeinfistel. Auch über mehrere Generationen werden immer wieder familiäre Häufungen berichtet. Die Forschung hat aber bis heute keinen molekularen, genetischen Faktor gefunden, der dafür verantwortlich wäre.

Sitzende Tätigkeit

Wer hat die nicht? Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir im Sitzen, in der Schule und Universität, im Büro oder im Auto. Statistiken der Streitkräfte zeigen dennoch, daß Kraftfahrer und Soldaten niederen Ranges ein deutlich höheres Risiko für die Entwicklung einer Steißbeinfistel haben als Offiziere. Besonders das Fahren auf holprigen Straßen oder im Gelände scheint die Entstehung oder auch die Entzündung einer vorhandenen Steißbeinfistel zu fördern („Jeep disease“)

Fragliche Risikofaktoren

Übergewicht?

Manche Studien fanden ein Übergewicht gemessen am BMI > 25 häufiger bei Patienten mit Steißbeinfistel als in der Kontrollgruppe (entspricht z.B. einem Körpergewicht über 90 kg bei einem 185 cm großen, 20 Jahre alten Mann). Eine Untersuchung in der Türkei fand keinen Unterschied in der Gewichtsverteilung bei 419 Patienten gegenüber der Kontrollgruppe. Unsere Patienten hingegen sind fast alle normalgewichtig und sportlich.

Mangelnde Hygiene?

Man bekommt eine Steißbeinfistel nicht allein davon, dass man sich zu wenig wäscht. In Studien fand man ein erhöhtes Risiko der Entwicklung einer Steißbeinfistel, wenn man seltener als dreimal pro Woche duscht oder badet. Das dürfte in Europa nur auf eine Minderheit der Patienten zutreffen.

Rauchen?

Raucher haben nicht häufiger eine durch Haare verursachte Steißbeinfistel als Nichtraucher. Im Gegensatz dazu sind die Übergänge zu der bei Rauchern häufigen Akne inversa fließend.

Diese Mischformen entwickeln häufiger chronisch entzündliche Komplikationen, Vernarbungen und Rückfälle.

Wenn in einer wissenschaftlichen Studie nicht genau zwischen Sinus pilonidalis und Akne inversa differenziert wird, verschlechtert das die statistische Chance von Rauchern auf Heilung. Selbst Lehrbücher der Dermatologie werfen diese unterschiedlichen Krankheitsbilder gerne in eine Schublade.

Ungeachtet dessen ist Rauchen nicht gesund und und stört die Wundheilung. Nehmen Sie doch die Behandlung der Steißbeinfistel zum Anlaß, das Rauchen aufzuhören und damit in eine gesunde Zukunft durchzustarten.

Schwitzen?

Starkes Schwitzen, insbesondere zusammen mit eng anliegender Kleidung, vermag vielleicht durch Aufweichen der Haut das Eindringen abgebrochener oder abgeschnittene Haare erleichtern. Im Verlauf der Wundheilung ist uns kein Nachteil für Patienten mit schweißtreibende Arbeit oder sportlicher Aktivität aufgefallen.

Strings und Tangas?

Boxershorts scheinen der aktuelle Standard für die Unterhose des Mannes zu sein. Sie lassen Luftzirkulation zu und sind wahrscheinlich vorteilhaft auch für die Hautgesundheit.

Im Verlauf der Nachbehandlung nach Steißbeinfistel Operation haben sich hingegen straff sitzende Unterhosen bewährt, die ein Festkleben des Verbandes oft überflüssig machen.

Die Reibung von Strings und Tangas könnte theoretisch das Einspießen von Haaren begünstigen. Studienergebnisse zu diesem Thema sind nicht verfügbar.

Berufliche Exposition gegenüber Staub und Haaren?

Erstaunlicherweise scheint die Exposition gegenüber Staub und textilen Partikeln weder für die Entstehung der Steißbeinfistel noch für die Heilung nach Operationen eine große Rolle zu spielen. Bekannt ist lediglich das Auftreten von haarbedingten Fisteln an den Fingern bei Friseuren als Berufskrankheit.

Steißbeinfistel Entstehung: 3 Verlaufsformen

Diese drei Formen der Steißbeinfistel unterscheiden sich lediglich im Ausmaß der Entzündung und Füllungszustand der Fistelhöhle.

Blande Form

„Blande“ bezeichnet in der Medizin milde oder fehlende Symptome. Das Anfangsstadium einer Steißbeinfistel bleibt oft unbemerkt oder die Beschwerden sind gering. Unspezifische Schmerzen treten beim Sitzen auf harten Stühlen auf oder Liegen auf hartem Boden auf. Es fühlt sich an wie bei einem „Pickel“ oder einer Prellung. Manchmal treten außer einer sichtbaren Öffnung im Bereich der Gesäßfalte keinerlei Beschwerden auf.

Die blande Form sieht man in der Facharztpraxis am ehesten noch bei Vorsorgeuntersuchungen, z.B. bei der Hautkrebs – Vorsorge. Auch bei Reihen- und Einstellungsuntersuchungen für Polizei und Militär finden sich immer wieder zuvor nicht bekannte Steißbeinfisteln. Eine Studie aus der Türkei fand eine mit 8,3 % fast doppelt so hohe Prävalenz der blanden Form gegenüber 4,6 % für die symptomatische Form.

Akute Form

Ein Pilonidalabszess kann sich innerhalb weniger Tage entwickeln. Die zugrundeliegende Steißbeinfistel existierte unbemerkt schon vorher. Die typische Ausprägung dieser akut abszedierenden Form mit einer geröteten, schmerzhaften Beule am Po bzw. in der Steißbeinregion erkennt man auf einen Blick. Die äußerlich sichtbaren Symptome können aber auch gering sein. Der Patient hat starke Schmerzen, obwohl man nicht viel sieht. Bei genauer Betrachtung ist eine Verhärtung zu tasten und die Haut wirkt auffällig. Die Pits sind schwellungsbeding oft nicht zu sehen. Manchmal berichten die Patienten, dass die Schmerzen nach einem Sturz begonnen hätten. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht zu erklären. Nicht selten treten Beschwerden nach längerem Sitzen auf, wie bei Schülern und Büroangestellten oder nach langen Flugreisen.

Chronische Form

Manche Patienten haben nur leichte Schmerzen und bemerken das Vorhandensein der Fistel nur zufällig oder aufgrund der Absonderung von Blut oder Eiter. Die Besiedelung der Pilonidalfistel durch die in dieser Region immer vorhandenen Bakterien kann eine sehr unangenehme Geruchsentwicklung verursachen. Die Kapsel enthält oft viele Kollagenfasern und fühlt sich hart an wie ein Knorpel („Knubbel“) am Steißbein, so dass es beim längeren Sitzen unangenehm drückt, ohne dass es richtig schmerzt. Manchmal entdecken die Patienten auch selbst kleine Öffnungen im Bereich der Gesäßfalte.

Ursachen des Rückfalls (Rezidivs)

Sie hatten sich endlich entschlossen, die Fistel operieren zu lassen. Die Operation wurde durchgeführt. Alles sei gut verlaufen. Die Nachbehandlung war mühsam. Und jetzt hat sich die Wunde nicht ganz geschlossen, oder die Narbe ist wieder aufgeplatzt. Das ist doch zum verzweifeln! Was soll man jetzt nur tun? Noch mal operieren? Einen Wundspezialisten suchen? Mit der Fistel leben?

Als erstes muss geklärt werden, warum es zu einem Rezidiv gekommen ist.

- Die Fistel wurde nicht vollständig entfernt: am häufigsten findet man in dieser Situation übersehene „pits“

- Die Wunde ist gar nie gut verheilt: fast immer sind die Ursache eingewachsene Haare von der Seite oder am unteren Pol der Narbe. Das nennen wir ein Pseudorezidiv vom Typ IV.

- Es besteht eine zweite Fistel, unabhängig von der entfernten, die jetzt auffällig geworden ist

- Es ist tatsächlich eine neue Fistel entstanden nach dem gleichen, oben auf dieser Seite beschriebenen Mechanismus